半月談記者 原碧霞 許祖華

高校是科技第一生產力、人才第一資源、創新第一動力的重要結合點。高校的人才優勢、創新優勢如何轉化為產業發展優勢、國家競爭優勢?近年來,西安交通大學圍繞“四破”,打通教育、科技、人才三位一體統籌推進中的諸多堵點卡點,特別是在建設中國西部科技創新港(以下簡稱“創新港”)的實踐中展開創新探索,為科技創新引領產業發展提供新動力,為高校人才培養帶來新活力。

破創新瓶頸:

打造高質量科技供給高地

“發展新質生產力,突破關鍵核心技術,產出更多‘從0到1’的高質量科研成果,不是靠某個科學家單打獨斗就可以完成的,要提升科研的組織化程度,對重大科學問題進行協同攻關。”西安交通大學黨委書記盧建軍對半月談記者說,高水平研究型大學應發揮基礎研究深厚、多學科交叉融合的優勢,成為基礎研究和重大科技突破的生力軍。

中國西部科技創新港

在這一理念指導下,西安交大聚焦世界科技前沿、國家重大需求、國民經濟主戰場、人民生命健康等四方面,以應用研究倒逼基礎研究,以基礎研究支撐應用研究,探索有組織的基礎研究管理模式,著力打造國家戰略科技力量。

西安交大在能源動力、先進制造、電子信息、新材料等關鍵領域建設11個全國重點實驗室,出臺實體化運行指導意見,構建起覆蓋多方面、多環節的創新體系。

受益于這一創新體系,西安交大化學學院丁書江教授和能動學院延衛教授合作進行交叉研究,解決了影響鋰離子電池安全性和長循環穩定性的關鍵性技術難題。目前,相關研究成果已進入小試階段。

2024年,西安交大進一步設置人工智能聯合中心、量子科學技術研究院、集成電路研究院、具身機器人研究院、綠色化工與新材料研究院等5個新型交叉研究機構,投入專項資源推動學科交叉創新。

為進一步釋放科研創新活力,西安交大實施“基礎研究青年拔尖人才計劃”,制定支持基礎研究、交叉研究“19條”等文件。

多措并舉之下,西安交大近年來在國家科技獎評選中穩居全國前茅;“十四五”期間,登上《細胞》《自然》《科學》等刊物的高水平基礎研究成果翻倍增長,多項成果入選行業十大進展,彰顯了“硬核”科研實力。

破“孤島”困局:

92家領軍企業入駐創新港

產出高質量科研成果只是教育、科技、人才一體推進的第一步。長期以來,產教融合普遍存在“兩張皮”困境:高校院所“關起門來搞研發”,科研與企業的實際需求不匹配,校企互不了解,資源難以互用,合作往往流于表面。

創新港先從物理層面打破這種困境,支持企業到創新港建立校企深度融合聯合研究中心。在這里,教授工作站和工程師工位比鄰而居,每每遇到技術問題,高校師生溯源推演,企業工程師排查工藝,共同攻關。

物理空間的打破,背后是破除產學研深度融合的“思想圍墻”。據介紹,西安交大在創新港構建全要素全鏈條科技創新生態:推動“政產學研用金”6種要素進創新港,一體化布局現代產業、未來技術、絲路國際3個學院,營造政策、金融、配套、法律、服務5種創新生態,打造創投和交易兩大平臺。

“在創新港,我們探索打通創新鏈、融合產業鏈、引入資金鏈、共享人才鏈的現實路徑,以破解科技創新的‘孤島’問題。”盧建軍說。

從2021年至今,西安交大已與中國移動、南瑞集團、陜西軌道交通集團等241家龍頭領軍企業簽署共建聯合研究院(中心)協議,建成92個校企深度融合創新聯合體,解決企業技術難題2500余項。

破轉化鴻溝:

讓企業站在產教融合C位

從產出科研論文到轉化為現實生產力,不是實現簡單的校企聯合就可實現的。在創新港的具體實踐中,西安交大緊抓產教融合的關鍵——強化企業科技創新主體地位,聚焦企業主導什么、怎么主導,校企怎么融合、在哪兒融合、怎樣深度融合等問題,堅持讓企業站在C位。

在這里,由企業作為技術創新決策、研發投入、科研組織、成果轉化主體,按照“雙管理、雙首席、雙簽字、雙導師”的原則管理運行聯合研發中心,構建“企業出題、校企共同凝練課題、揭榜掛帥領題、師生共同答題、校企共同評價”機制,實現大學和企業的深度融合。

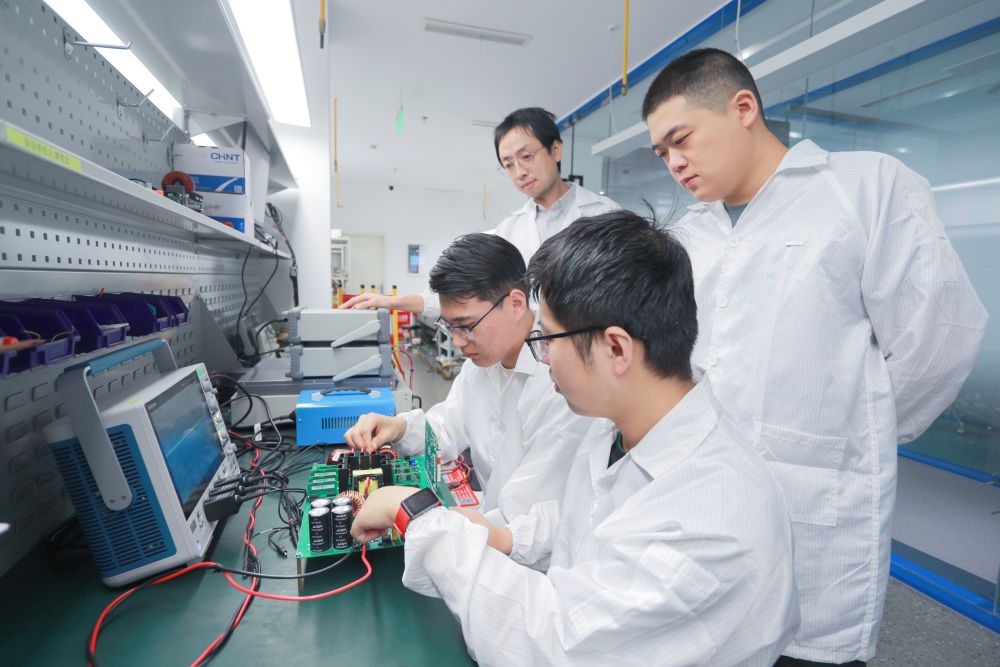

企業導師在聯合創新中心帶領學生聯合研發

2023年4月,西安軌道交通集團與西安交大共建軌道交通未來技術創新研究院,發布33項技術需求榜單,涵蓋綠色軌道交通、智慧服務等領域。16家企業和西安交大團隊共同“揭榜”,230余名企業工程師、160余名西安交大師生展開集中攻關。

經過兩年多,33個項目之一,適用于未來城市軌道交通無人駕駛場景的自動防撞系統,由西安軌道交通集團團隊、卡斯柯信號有限公司工程師團隊和西安交大電子與信息學部自動化科學與工程學院副院長韓德強教授研究團隊聯合研究完成,并已在西安地鐵15號線上裝車,即將開展測試應用。

高校科研成果豐富,但企業、社會資本關注不足,轉化率低怎么破?2025年1月,西安交大成立全國首家技術經理人學院。西安交大還依托國家技術轉移中心組建了71名職業化技術經理人隊伍,他們從學校3萬余項存量成果中梳理出1400項易于轉化的成果。

“我們為每個學院配備了成果轉化專員,密切追蹤最新科研進展,第一時間向企業和金融機構推介,讓基礎研究成果的‘第一棒’能順利傳遞,促進科技成果高水平創造、高效率轉化。”盧建軍說。

西安交大-中國移動數字政府聯合研究院副院長、未來技術學院副院長陳小明介紹,研究院配備了7名技術經理人和11名集團“金種子”人才,專門挖掘、評估校內科研成果,對接中國移動產業鏈進行孵化,一年多來已成功轉化5個項目。

如今的創新港,聚合創新成效明顯:2021年以來孵化出229家科技型企業;今年6月,由西安交大牽頭,整合陜西省內高校、科研院所及龍頭企業資源,共建創新港學院;創新港成為“挑戰杯-國創賽”金獎項目永久孵化基地;陜西在創新港設立的創投小鎮即將揭牌,專項創投基金將加速科技成果產業化。

破人才困局:

創新機制提升人才競爭力

“教育強國建設對人才競爭力有兩方面要求,一是提升人才自主培養質量,二是匯聚人才競爭力。”盧建軍表示。

真實場景的育人實踐,成為高校回應科技攻堅的關鍵路徑。在西安交大未來技術學院,有來自航天科技集團、華為等20余家龍頭企業及一流科研院所的80余位企業專家參與該院本科授課。學院以真實科研項目為牽引,指導學生“在項目制課程中學習-在大創項目中磨煉-在創新創業競賽中提升”,2021年至今,2000余名工程碩博士在實戰項目中成長。

西安交大-通用技術集團聯合研究院

人才是創新的第一資源,為解決企業高端人才短缺和大學人才經費不足的問題,將更多的人才留在西部,西安交大與地方及企業簽訂協議,實施“校招共用”人才計劃,探索高端創新人才引進、培養、使用新機制。

2023年,王文毅成為“校招共用”的首位踐行者。他在陜汽集團汽車工程研究院工作,帶領技術團隊致力于解決企業“卡脖子”技術難題。作為研究生導師的他根據企業實際問題開展研究,帶領3名博士生發表論文10余篇,申請發明專利4項。

“高水平研究型大學是人才培養的搖籃、科技創新的重鎮,必須胸懷‘國之大者’、勇擔責任使命。”盧建軍說,“西部大開發戰略已實施25年,但西部缺少像中關村、張江這樣的區域發展創新引擎。面向未來,西安交通大學將聚力打造服務新時代西部大開發形成新格局的創新引擎,為強國建設和民族復興偉業貢獻力量。”